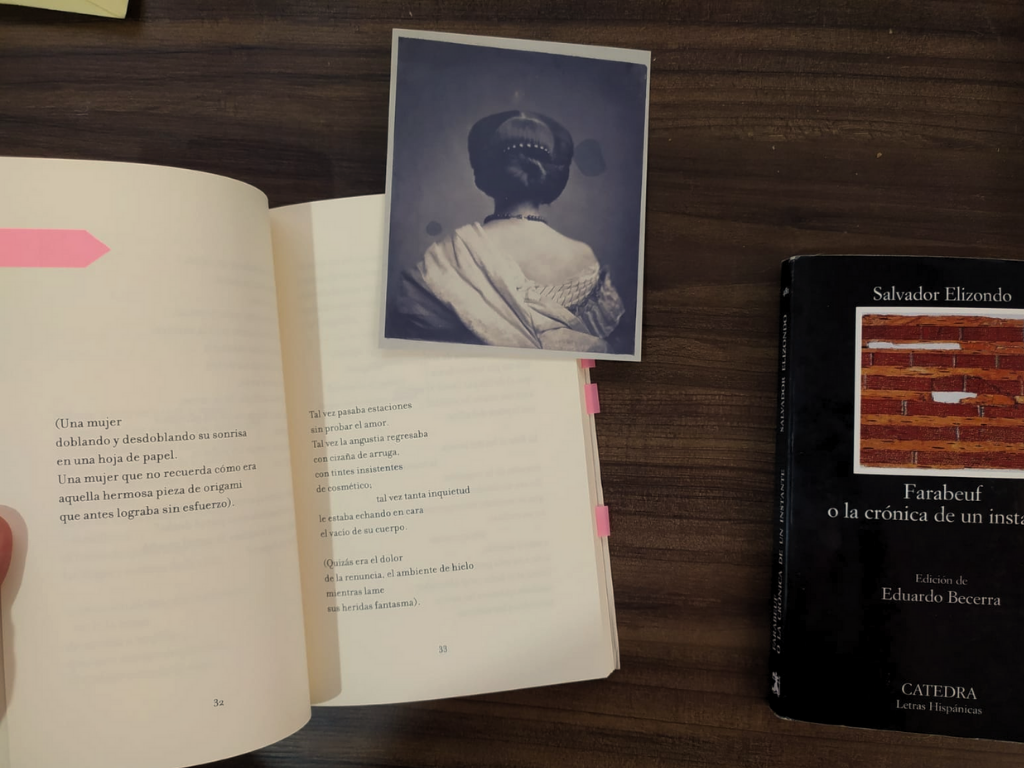

Fotografía de Sarah Cruz

—¿Y si sólo fuéramos la imagen reflejada en un espejo?

Salvador Elizondo, Farabeuf o la crónica de un instante

—Entonces nada ni nadie podría jamás contestar esta pregunta.

Porque los poros o la tinta son una misma cosa. Una misma apuesta.

Luisa Valenzuela

Me gustan los libros que son más que eso. Me gusta que haya un juego en el título, en las palabras, en el libro mismo. Me gusta que un libro pueda ser muchas cosas, como lo es un poema. Me gusta tener en mis manos un entrelazamiento de cosas. Me gustan los libros de poemas que son ensayos, las fotografías que son ensayos y los ensayos que son poéticos. Me gusta masticar de todo un poco al mismo tiempo. Me gustan los enredos, los nudos, los problemas que se esconden. Me gustan las cosas que fluyen en un mismo espacio, pero un espacio sin paredes, un espacio que escapa de sí mismo. Me gustan las cosas reales que son irreales, que son estrechas y son pesadas y son angostas y son diminutas y son inmensas. Me gustan los libros que cambian a cada página; a los que cuesta no regresar, sacar la pluma, doblar la esquina. Me gustan los relatos que se cuentan en una imagen. Me gusta una imagen que cuenta relatos infinitos. Me gustan las palabras en las que el cuerpo se inserta dentro y fuera de ellas; antes, durante y después… para siempre.

Lenguajes y yuxtaposiciones

La primera vez que leí Farabeuf o la crónica de un instante calculé mal mis impresiones del libro. No entendía el verdadero propósito de la imagen: no era consecuencia de la narración, sino todo lo contrario. Es decir, la imagen en esta novela es un pretexto, es lo que sostiene toda la historia. La imagen es la historia, el relato de la captura de un instante en el tiempo. Desde ese momento se consolidó mi interés por percibir la imagen como un oleaje personal en la lectura de —casi— cualquier texto. Sabía que además de buscar lo que sea que se busca en el momento específico de una lectura, intentaría reconocer una consolidación de imágenes en las palabras. Es difícil encontrar una obra que sea puramente texto o puramente imagen, pues las imágenes son algo que siempre va a estar en ese puente entre el objeto y el ojo lector; sin embargo, disfruto mucho cuando la imagen, como en Farabeuf, se convierte en el órgano primordial de un texto, que sin su existencia se vaciaría de sustancia.

Lo que ocurre en Farabeuf es una mezcla de lenguajes. El lenguaje fotográfico se inserta en el literario. La novela se esfuerza por representar escrituralmente lo que ocurre en el instante fotográfico, y esto ocurre también a través del cuerpo: los cadáveres, la tortura, el sexo. El cuerpo se convierte en el lenguaje preciso para narrar el instante. Así ocurre también con Nu)n(ca, de Luigi Amara, otro libro en el que la imagen es un desencadenante de palabras. La imagen que propicia cada poema es la fotografía de una mujer de espaldas. El título del libro representa gráficamente la imagen, la nuca. La palabra antecede, tal como la imagen. La fotografía se guarda en el libro como una postal que puedes tener a la mano en la lectura de cada poema, para que la imagen y el texto se acompañen. El cuerpo en la imagen es sustancia para la poesía.

La fotografía y el cuerpo en estos libros funcionan como lenguajes yuxtapuestos para la constitución literaria. John Berger define la fotografía como el proceso de hacer consciente la observación; el instante capturado nace y perdura únicamente por una elección humana en una situación precisa dentro del tiempo y el espacio. El cuerpo está presente en esta elección: encontrar el ángulo adecuado por medio del movimiento, presionar la mirada para calcular la composición, agacharse si es necesario, entrecerrar el ojo, medir la luz con los sentidos —claro está que esto es más evidente en la fotografía analógica, pero funciona igualmente si se piensa la búsqueda de la imagen perfecta—. Algo similar ocurre con la escritura: encontrar las letras que encajen con el resto, depositar el cuerpo en las palabras. El proceso no es simétrico, pero hay un parecido innegable, aunque en la captura de imágenes ocurra de manera más inmediata. La escritura, en cambio, es consecuente, pero el posicionamiento del instante está ahí, como ocurre en Farabeuf y en Nu)n(ca.

Estos libros permiten conectar con el cuerpo: un cuerpo que permite la historia, el cuerpo de quien escribe y de quien captura con el cuerpo de quien lee. La imagen no es ilustrativa, es un pretexto; el cuerpo es el lugar donde se desenvuelven las consecuencias de lo capturado. La escritura acompaña, vive su propia representación del instante, es un reflejo de lo que se observa, recopila detalles que se escapan a simple vista, desprende palabras, guarda sensaciones, eterniza los instantes.

Cuando mi escritura se convirtió en imagen y cuerpo

Una forma de escritura que sólo puede perdurar en la memoria de los poros.

Luisa Valenzuela (cuando cuenta la felicidad que le da escribir con el cuerpo)

Hace un par de meses tuve que leer una especie de credo en voz alta frente a muchas personas. Nos pidieron escribir sobre aquello en lo que verdaderamente creemos. Fue uno de esos momentos fugaces de la existencia en los que confías tanto en ti misma y pospones la escritura hasta la ocasión precisa porque sabes exactamente qué es lo que quieres decir. En otras palabras: lo dejé para el mero día. Me desperté tarde, prendí la computadora mientras me tomaba un licuado de avena con manzana. Todavía con un vacío estomacal me senté a escribir acompañada del ruido de la campanita del camión de la basura. Pero es verdad: sabía lo que quería decir y las palabras —como dicen— me salieron como agua. Escribía ese momento con fervor, con una pequeña sonrisa que esbozaba cinismo y con el placer indefinible de no equivocarse ni una sola vez.

Cuando tocó leerlo, las manos me temblaban, la voz se quebraba en medio del silencio, perdía fuerza, me sentía vulnerable, sola, y a la vez emocionada porque las palabras que leía eran de las cosas más puras que he escrito —en el sentido de la inmediatez al escribirlas, al leerlas y al sentirlas—. Acabo de releer lo que escribí aquel día, y fue como mirar una fotografía de ese instante: recordé mi cuerpo apresurado al escribir, el vacío en el estómago, el sabor del licuado, la ansiedad por llegar a tiempo. También observo mi cuerpo leyendo agitado, extasiado y nervioso. Mi cuerpo fue un lenguaje que ahora atesoro, mi escritura se transformó en una imagen que capturó ese momento. Lo que escribo se guarda en el tiempo como imagen y reconoce mi cuerpo en las palabras.

A manera de plot twist: cuando las palabras no alcanzan (o nomás no salen)

Dice Luisa Valenzuela que la lucha de toda persona que escribe es aquella entablada contra el demonio de lo que se resiste a ser puesto en palabras. Quiero contar por último cuando mi no-escritura se convirtió en una serie de fotografías. Intenté escribir un texto sobre el aburrimiento. No me salió. Descubrí que ya había demasiados intentos por explorar qué papel juega el aburrimiento en esta época. No logré concretar lo que quería escribir, me retrasé en la entrega, me desesperé, me harté —¿me aburrí?—. Le dije a una amiga: “tengo que hacer trabajo de campo” —o sea, aburrirme de verdad, con todo lo que eso implica—. Lo intenté hacer un sábado: el experimento de la habitación de Pascal, pero encerrada en el monoambiente que habito y con el celular en no molestar. No escribí nada, pero tomé fotografías. Entendí un poco mejor el asunto del aburrimiento. Quizá, cuando aparece aquel demonio, vale la pena buscar en imágenes —o en el cuerpo— lo que se niega a ser escrito.