Mi existencia empezó con su deseo.

Siempre soñó conmigo. Ahora yo estaba ahí, sólo para ella.

Mi existencia empezó con su deseo.

Siempre soñó conmigo. Ahora yo estaba ahí, sólo para ella.

ella estaba hecha completamente de cristal

uno no podía acercársele y respirar cerca

porque se podía quebrar

estaba alto, como esas vitrinas que uno

no alcanza a ver bien

y ahí arriba un poco brillaba y un poco no

ella tan de cristal y yo tan de carne y piel

que si me acercaba podía resquebrajarse y

las astillas se me clavarían en mi piel

blanda y titubeante ante la vitrina

El hijo que no es hijo de María, sorprendentemente, tampoco es hijo del Espíritu Santo.

El hijo este, del que hablo, tampoco es hijo de Jesús.

—No es hijo de Cristo —aseguran varios psiquiátricos.

Alexander Graham Bell arrojó al futuro

esta pequeña cosa que llevo en el bolsillo,

que me espera paciente en un rincón de la casa,

que me acecha silenciosa todavía en la oficina:

ha colonizado el mundo con voces que no son suyas

y nos obliga ruidosamente a contestarlas.

Contengan la noticia horrenda o la venganza que nos dibuja

un rictus que no reconoceremos nunca ante los otros;

sean el aguijón de nuevas urgencias o breves palabras

que serenan y apaciguan, él las trasmite igual

que a la cobarde amenaza que no tiene un rostro,

los saludos inútiles en cada aniversario o el estúpido

intento de vendernos interminablemente algo.

Indiferente a lo que dice su micrófono,

lo lleva a miles de kilómetros para que inevitablemente lo reciba alguien,

como un bombardero atento sólo a la puntual

entrega de su carga que cambia las cosas para siempre.

Quizá su placer desde hace un siglo sea engañarnos

creyéndole que hablamos con los vivos,

cuando al teléfono exclusivamente lo hacemos con fantasmas.

Entre el tic y el tac del reloj,

hay un silencio.

En él podrían caber todos los gritos,

en él podrían caber todas las penas,

todas las suplicas y todos los reproches.

Por Yanuva León

Fotografía de Manuel Fernández

Es ligero, breve (cosa que, salvo en lides amatorias, siempre se agradece) y cómodo de llevar. Portada sin muchas ambiciones estéticas: fondo blanco, tipografías negras y rojas, dos líneas horizontales, la imagen de una pistola entre dos palabras a modo de silencio imperativo, y el sello de Editorial El Colectivo. Arriba dice: “Matías Segreti”. En el centro, ocupando tres cuartas partes del espacio, se lee: “Aunque a nadie ya le importe”.

En la dermis del planeta diluvios envuelven la periferia con sudor publicitario. Mis amigos se incineran en adjetivos imposibles ofrendando óseas realidades. Sus tardíos juramentos son candelabros alumbrando los pliegues del insomnio en el placard […]

Este año el argentino Adolfo Bioy Casares cumple dieciocho años de muerto. La mayoría de edad en el mundo de los no vivos. Este escritor nos ha regalado, sin duda, algunas de las mejores obras de la literatura escrita en lengua española. Recordemos que fue Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura, y que la primera era, probablemente, la vida misma.

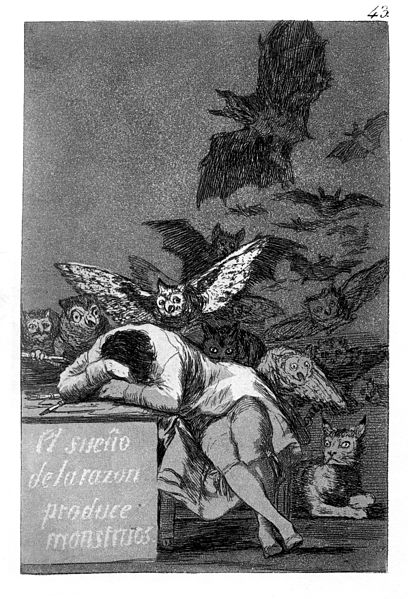

La búsqueda de la trascendencia es un propósito que ha sobrevivido desde la Edad Media. Las hazañas –en el mundo de la caballería– aseguraron, para algunos, el reconocimiento de la gente, además de la salvación del alma desde la perspectiva del cristianismo. De esta forma y unidos por ese objetivo, muchos escritores han intentado conquistar la inmortalidad en un universo interminable como lo es el de la literatura.

Sin embargo, el absurdo –o el claroscuro– de la trascendencia reside en la confrontación de la inmortalidad y la memoria. El recuerdo –como un episodio cotidiano en la vida humana, que además fundamenta el reconocimiento de uno mismo– está ligado completamente a la inmortalidad vista desde cualquier perspectiva. Ésta, por su parte, instituye la eterna condición del hombre en la inmediatez del tiempo; esto es, el transcurso de un presente sin fin.