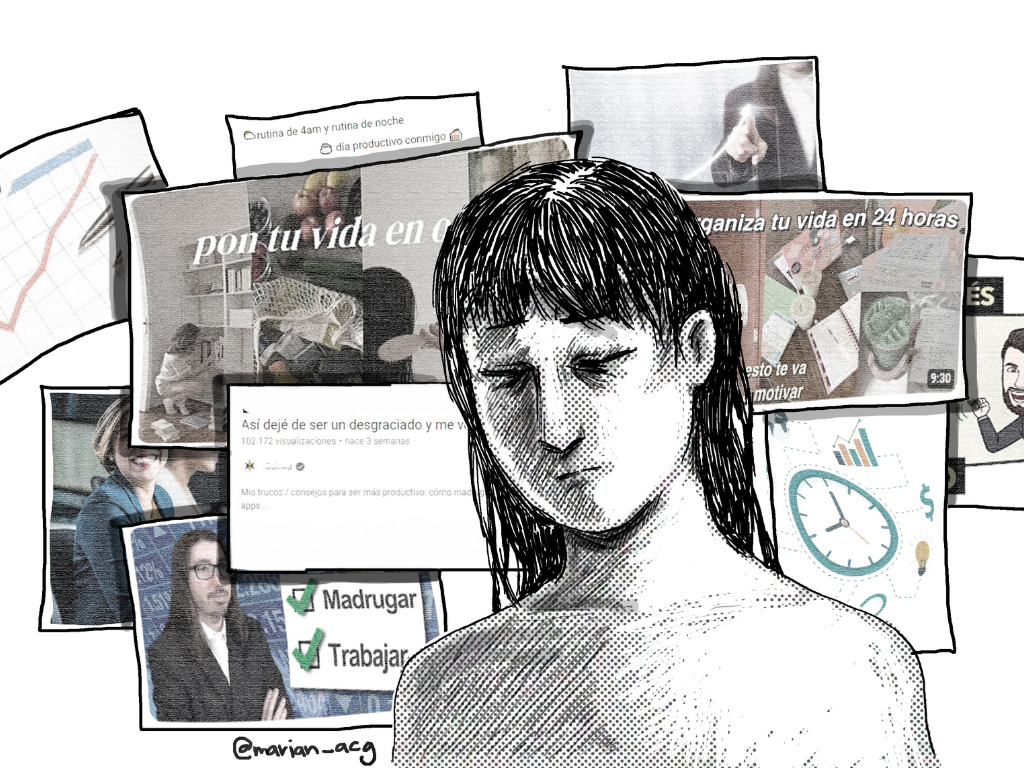

Ilustración de Mariana Chávez

Trabaja en algo, para que el diablo te encuentre siempre ocupado.

San Jerónimo

Tengo el recuerdo —¿será inventado?, ¿tendrá su parte verdadera y su contraparte falsa?— de que, cuando era adolescente, mi mamá me dio un consejo. O tal vez solamente dijo algo que sonó como uno: “Yo hago cosas para no andar pensando pendejadas”. Hacer cosas para evitar pensar en pendejadas. Con cosas se refería al abanico de actividades que van desde ser un miembro productivo de la sociedad hasta mantener la casa limpia. Las pendejadas, por otro lado, hacían alusión a las emociones y sensaciones que impiden la realización de dichas actividades.

En ese entonces reflexioné sobre el contenido de la frase y me pareció un sinsentido. De adolescente yo vivía muy conforme manteniéndome en el mismo nicho con un entramado de emociones desagradables entre las que sobresalía la tristeza. No le veía mucho caso a moverme de allí y sustituir una miseria que se había vuelto habitual y cómoda por trabajo. Y, siendo honesta, tampoco tenía mucha idea de cómo hacerlo.

Pero dejé de ser adolescente y las cosas cambiaron. Con responsabilidades nuevas encima y la certeza de que, de alguna manera, tengo que lograr subsistir económicamente en un mundo donde casi todo parece ser un caos —y la mayoría de las veces resulta que lo es—, tal vez comprendí por primera vez y en su totalidad la consigna de mi mamá. Y empecé a ponerla en práctica.

Terapia escrita

El año pasado, unas semanas antes de mis tan esperadas vacaciones decembrinas, mientras aún estaba sofocada por las entregas finales del semestre, me puse a planear lo que haría durante mi mes y medio de descanso. Mi objetivo se reducía a mantenerme ocupada, todo lo ocupada posible entre salidas con amistades, lecturas, estudios de idioma y creación de nuevos hábitos. Este objetivo se cimentaba en el miedo a dejarle demasiado terreno libre a mi cabeza para que hiciera de mis pensamientos un fango que terminara por impedirme el avance. Lo que menos quería era darme cuenta de que llevaba una semana sin salir de mi casa, casa-cabeza, y que encima ya había abandonado la tentativa de hacerlo.

He notado que cuanto más crezco más me cuesta tolerar ese abanico de sensaciones incómodas, difíciles. Es más, ahora se han vuelto un verdadero estorbo para terminar todas las cosas que debo llevar a cabo. Y más que un estorbo: me dan miedo. Soy consciente de que verlas de este modo dificulta más el lidiar con ellas de la manera adecuada, pero un contexto capitalista y meritocrático, cuya impronta es que somos lo que producimos, tampoco es particularmente favorecedor para el buen desarrollo emocional.

Cuando le externé estas preocupaciones a mi psicóloga, ella me recomendó que, en vez de huir del cúmulo de emociones, esperando que eventualmente me derribara, le concediera un espacio en mi semana para confrontarlo. Un poquito de atención para apaciguarlo y que se quede tranquilo, sin molestar. Pero lograr ese balance es difícil. El repele a las tendencias victimistas que cultivé durante la adolescencia vuelve complicado abordar la tristeza, el enojo y la vergüenza que llegan en oleadas. No sé cómo dialogar con ellas sin abrazarlas demasiado. A veces ni siquiera sé cómo admitirme a mí misma que las tengo. O cómo liberarme de la culpa de experimentarlas.

La trampa de la cultura hiperproductiva

Me pregunto cuánta gente seguirá al pie de la letra el “consejo” de mi mamá, al punto de ya ni siquiera cuestionarlo. Noto, por medio de las redes sociales, que es cada vez más común, quizá no negarle, pero sí quitarle mucho protagonismo e importancia al descanso y sustituirlo por trabajo, inclusive durante los días libres que se vuelven más y más escasos. Entro a YouTube y me salen tres videos diferentes que hablan de cómo gestionar mejor el tiempo en favor de una mayor organización, o que muestran una rutina diaria que comienza a las seis de la mañana, todo para sacarle el máximo provecho al día. Este modelo de persona sumamente productiva y organizada, hay que decirlo, sólo resulta alcanzable para quien cumple con una serie de características: tener solvencia económica, ser neurotípicx, entre otras.

Pienso en cómo el trabajo puede convertirse en una evasión —emocional o de lo que se requiera— tan efectiva y en que me gustaría resistirme a utilizarlo de ese modo. Evadirse por medio del trabajo, he aprendido a decirme, es mejor que hacerlo mediante las drogas; es mejor que autolesionarse y mejor que la adicción a los videojuegos. Hace sentir que realmente se está haciendo algo, tal como el sistema quiere; que así se forma mejor nuestro proyecto como personas, la construcción individual en la cual todxs trabajamos, a la que agregamos y quitamos cosas dependiendo de qué parezca más conveniente conservar en favor de ser personas funcionales.

Sin embargo, también hay lapsos y temporadas en las que no me interesa la productividad y no necesito del trabajo para estar tranquila. Entonces es más sencillo comprender que el descanso no es ningún premio que se gane, sino una necesidad importante, vital; que acepte que los sentimientos desagradables no van a desvanecerse por aventarlos al fondo de mis prioridades y no parar de hacer cosas: necesitan atención y diálogo.

Por otro lado, la presión e incluso exigencia por ser productivxs depende mucho del contexto en el que estemos. Durante mis vacaciones fui una semana al pueblo natal de mi papá, en Guerrero. Allí, lejos del internet, las redes sociales y el ajetreo típico de la Ciudad de México, encontré una tranquilidad que llevaba muchos meses sin sentir. No tuve prisa por terminar los libros que llevaba ni por hacer algo significativo —alias, productivo—, sólo me dediqué a descansar, a concederme una verdadera pausa del estrés, las obligaciones y las expectativas tanto externas como autoimpuestas.

Me sorprendió un poco darme cuenta de que tenía más de un año que no experimentaba una paz tan extendida, de que incluso en mis días de pausa suele acompañarme un agobio mental que no logra desapegarse de las tareas pendientes y enfocar su atención a las actividades que disfruto hacer. Esta semana en Guerrero fue renovadora, por supuesto, pero insuficiente. Después de todo, un único período de tranquilidad al año y un peso constante de lo que queda por hacer no suenan como una buena combinación para mí ni para nadie.

Incluso, en mis ratos de ocio, me he descubierto con la pretensión de ser lo más eficiente posible. Si en vez de trabajar me pongo a leer por gusto, espero poder abarcar en esa lectura un buen número de páginas porque, si no, para qué me puse a leer en primer lugar. Al dibujar, necesito que el resultado final sea bueno —al menos satisfactorio para mí— o voy a sentir que desperdicié un tiempo valioso. Cuando juego videojuegos para distraerme, me obligo a hacer las cosas bien: cumplir la mayor cantidad de misiones, avanzar de manera eficaz. Lo preocupante es que el mío no representa un caso aislado, sino común.

Parece que no pudiéramos permitirnos hacer nada de modo mediocre o directamente mal, ni siquiera las actividades en las que buscamos relajarnos. No, siempre tenemos que sortear las cosas con éxito; llegar a la meta, muchas veces no enterxs ni bien, pero llegar; recorrer el camino a paso constante.

Estas circunstancias, claro está, responden en buena medida a la productividad tóxica, pero también penden del miedo, me atrevo a decir colectivo, que le tenemos a la tristeza. A final de cuentas, el trabajo muchas veces funciona para correr a la mala los sentimientos molestos que no se nos ha enseñado a confrontar con herramientas, pero sí a repudiar. Evadirnos por medio del trabajo es algo de lo que nunca nos sentiremos culpables de hacer: un círculo perfecto para el sistema al que le convenimos en cuanto máquinas de producción. Seguirán naciendo y reproduciéndose “consejos” como los de mi mamá, porque todavía estamos lejos de saber convivir de manera sana con esas “pendejadas”.

Ilustradora: Mariana Chávez (Ciudad de México, 1999). Egresada de la carrera de Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursó talleres de pintura, dibujo, litografía y huecograbado. Sus principales intereses rondan el dibujo y sus posibles expresiones en libros, cuadernos, historias. Le interesa buscar vías alternas para exhibir, publicar y compartir mi obra, como fanzines, redes sociales o libros de artista.