Un famoso crítico de cine dijo alguna vez —yo lo escuché— que en la crítica hay dos lugares comunes: primero, la banalidad del mal, lo que asentí; después, la alienación del hombre moderno. Allí no asentí tanto. Pensé en cuántas películas de hecho hablan sobre la alienación del hombre moderno. No atribuyo la recurrencia temática a cierta escaza imaginación en los realizadores ni en la crítica. Por el contrario, sospecho que responde a algo más, digámoslo así, que los sueños del hombre moderno beben de la alienación y de ellos bebe a su vez el arte. También el cine.

Ésta es, en efecto, una película que trata sobre la alienación del hombre moderno.

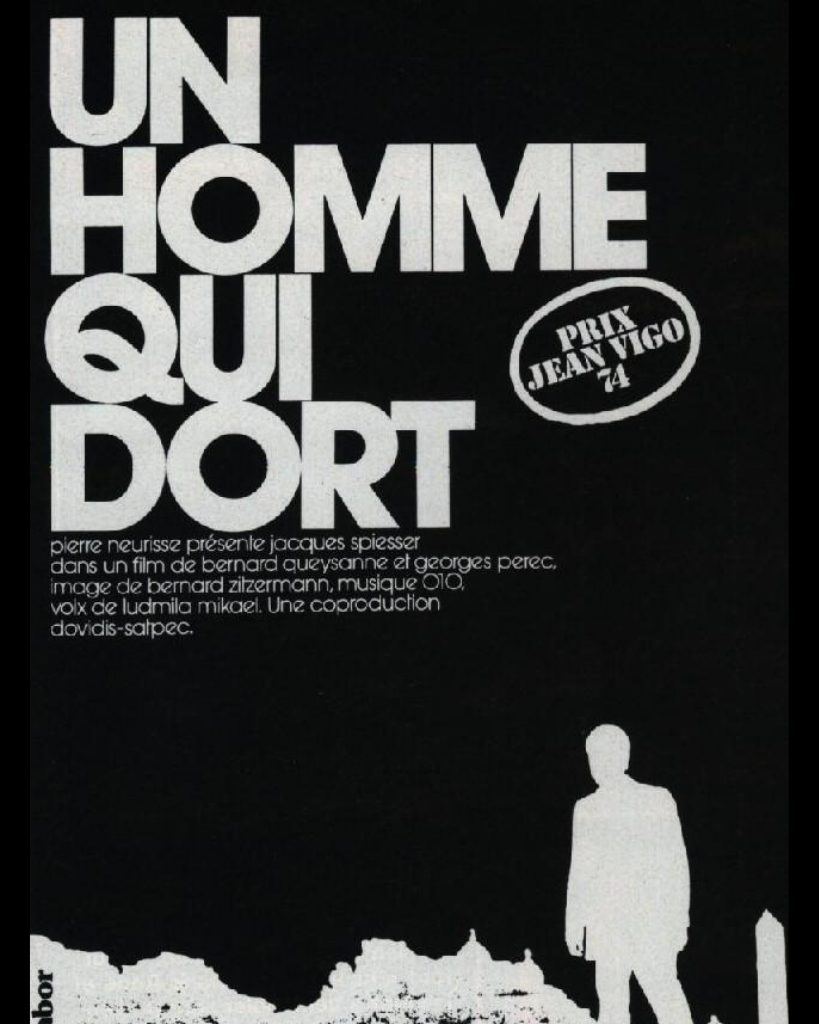

Un hombre que duerme, estrenada en 1974, dirigida por Bernard Queysanne y Georges Perec y basada en la novela homónima de este último, cuenta la historia de un hombre joven (Jacques Spiesser), estudiante de sociología en alguna universidad parisiense, quien, sin razón aparente, abandona la escuela, la vida pública y todo contacto social, recluyéndose en su diminuto apartamento de una pieza. Sus amigos tocan a la puerta de su habitación, en donde sólo cuelga una copia del cuadro de Magritte Hombre mirándose la nuca, dejan mensajes en pequeñas hojas que pasan por debajo de la puerta y se angustian mientras el protagonista permanece sobre su cama, mira el techo, lava sus calcetines y juega a las cartas.

Lo que sigue recuerda con escalofriante certeza al último año. Primero, al confinamiento, luego a las soledades que todavía permanecen. Si bien nuestro protagonista sale de su minúscula habitación, existe una frontera que lo separa del mundo y de los otros; su propia mente. Una indiferencia constante que roza el nihilismo lo priva del placer y del entusiasmo.

Lo vemos vagar por las calles de París con el mismo traje y pantalones rotos, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. Mientras, una voz en off nos cuenta su rutina, que es, al mismo tiempo, su propio esfuerzo por evitarla. Come la misma terrible comida cada día como un rechazo al cuerpo, se sienta por horas frente a los ancianos en los parques para negar su propia juventud; evita leer y, cuando no puede, relee lo mismo una y otra vez evitando aprender cualquier cosa.

En un primer momento el gran misterio es la razón de su apatía. Rompecabezas que, parece, deberá descifrarse. Que la película inicie de la siguiente manera es clave para entender cuanto hay en su mente:

Tu despertador suena, no te mueves, te quedas en tu cama, cierras los ojos de nuevo. No es una acción premeditada, de hecho no es una acción en lo absoluto, más bien una ausencia de acción, una acción que no realizas, una acción que evitas realizar.

En el París de Queysanne y Perec el tiempo no pasa, pero sí suceden las estaciones y la rutina mantiene su recurrencia habitual, asfixiante. Aquel mundo encarna al eterno retorno; secuencia interminable de los mismos acontecimientos cuyo único propósito parece que es continuar con la vida en su estado más primitivo: la pura reproducción mecánica. La alienación.

Incapaz de emocionarse, de relacionarse con los demás, el individuo se aliena y se deshumaniza. ¿Pero cuál es la raíz de su alienación? Desde las primeras secuencias se nos plantea la misma pregunta; él no es un obrero, sino un hombre joven de clase media, estudiante de sociología con el capital económico y cultural necesario para llevar una vida suficiente en París. Él es la juventud intelectual francesa de los años setenta.

En Francia los años setenta son la década de la desilusión. La juventud traicionada perdió las distintas luchas emprendidas en los años sesenta. Resalta, para el caso, el Mayo Francés, cuyo epicentro fue el París de De Gaulle y que llevó a la cancelación de aquel famoso festival de Cannes en 1968, marcado por el beligerante activismo de Jean-Luc Godard y François Truffaut.

Nada evitó Vietnam, ni Praga, ni la consolidación de la quinta República Francesa. El mundo descubrió, aterrorizado, que nada habría podido. La reacción a la derrota moral e intelectual en los años sesenta fue la apatía, la desilusión, la reclusión de la juventud en las aulas y su manso desfile hacia el seno del liberalismo que unos años más adelante engendraría a Reagan, a Thatcher y al monstruo neoliberal.

Ésa es la naturaleza de la alienación que sufre nuestro protagonista, una causada por la pérdida colectiva de la esperanza. Eran los tiempos del fin de la historia. Ése es también el germen de su contradicción, pues, huyendo para no colaborar de un mundo que se le presenta infinitamente agresivo, contribuye de esa manera a su reproducción. El fin del mundo es profecía autocumplida. No hay inacción ni resistencia que valga sino para alimentar a la bestia. Esta contradicción se halla en los espejos, siempre rotos, que apenas decoran su habitación. En una toma magistral estas sutilezas se vuelven evidentes y la imagen misma se rompe para mostrarnos su rostro deforme. Por un momento se ha vuelto Jano.

Ahora tu existencia no tiene límites. Cada día está hecho de silencio y ruido, de luz y oscuridad, capas, expectativas, escalofríos. Te deslizas, te dejas escurrir y te hundes: buscando el vacío, huyendo de él.

Mientras los días y esta antirrutina se suceden, mientras la misma voz en off reitera incesante los males del mundo moderno, crece en nosotros la angustia. ¿Es posible tal aislamiento? ¿Podría alguien soportar aquel martirio, diseñado para torturar a los dioses? Durante una hora vaga sin más, come sin más, sólo dos o tres personas, casi incidentes, se cruzan con él, sin mirarlo, sin molestarse en más sino seguir su camino. Hasta que algo se rompe. Luego el vértigo. El doloroso triunfo de la voluntad.

En El Mundo como voluntad y representación (1819) Schopenhauer define la voluntad como la eterna insatisfacción presente en todas las cosas. Lo que por su insaciabilidad nos condena al sufrimiento irremediable. En Un hombre que duerme es el deseo aquello que rompe la coraza que la pura intelectualidad de nuestro protagonista ha formado para separarse del mundo. Pero no es la voluntad en sí lo que sufre con el incumplimiento de su deseo, son los hombres.

No hemos seguido a la voluntad en su viaje sino a este hombre que se horroriza ante su derrota. Derrota que se repite en todos los instantes, invencible. Ve las caras que evitó con tanta fuerza, tan parecidas a la suya, y las desprecia. Ve las calles repletas, los edificios donde una luz anuncia la vida y la cámara voltea. Pero regresa siempre, rendido. Otro título a este ensayo podría ser “La invencible contradicción”.

En Stalker (Tarkovsky, 1979) el personaje de escritor, en una escena memorable, mira directo a la cámara y nos dice:

Mi consciencia quiere que en el mundo triunfe el veganismo, pero mi inconsciente anhela un jugoso pedazo de carne: ¿Qué quiero yo?

Es un tema común en la charla juvenil el tema de la desesperación, del nihilismo. La soledad como una prueba irrefutable de nuestra singularidad, un malestar menor, incluso una recompensa por ser precisamente quienes somos. Nos empecinamos en ocupar aquella o cualquier cruz, en medir la virtud con la vara del sufrimiento. Somos profundamente conservadores.

De cierta manera vivimos todavía la resaca de los años sesenta. La caída del socialismo real y la emergencia del nuevo mundo han drenado, de manera general, la manifestación de la voluntad. Hemos reemplazado la revolución por el pesimismo y la indiferencia.

Quizá nos equivocamos. Pienso en Rimbaud, que dejó la poesía a los veinte años para traficar armas en África en la hipocresía de alejarse de los placeres, de huir al conocimiento y a la sociedad, como quien pretende escapar de la mano de la Historia. Al final, ¿qué se gana y qué se pierde al abandonarnos a la desesperación?

La película da una media respuesta:

No estás muerto y no eres más sabio […], No has aprendido nada excepto que la soledad no te enseña nada, excepto que la indiferencia no te enseña nada […]. Estabas solo y querías quemar los puentes entre tú y el mundo.

Ahora puede decirse: Un hombre que duerme es una comedia fársica. Una sátira de la juventud universitaria con aires de intelectual, alienada en sus propios términos, abstraída de los problemas reales del mundo y que, por lo mismo, los reproduce a través de la inacción. El protagonista es un hombre patético, en el que han sido depositados todos los defectos de quienes reemplazan al mundo por un par de ideas de trasnoche. Un hombre que duerme no es un llamado a la politización, ni a la movilización, sino a sacudirnos los cristales de la interpretación y solamente ver.

Un hombre que duerme reproduce sin proponérselo el estado psicológico de estos últimos meses. La circunstancia es distinta, no hay pandemia ni miedo, pero sí un constante estado de degradación que engendra a la indolencia y la apatía. No precisamente tristeza, sino más bien una indiferencia alienante.

Esta capacidad de la película para replantearse fuera de sí misma no es causa de una aproximación general ni de los planteamientos simplones que acostumbra cierto cine “crítico”, sino de la maestría de Queysanne para reducir a sus elementos fundamentales (y por lo mismo, universales) el desasosiego, que si en su momento permeó entre la intelectualidad francesa, hoy más bien es un estado común en todos nosotros.

Autor: Demetrio Gutiérrez (Ciudad de México, 1999). Estudiante de la licenciatura en Urbanismo por la UNAM. Ha colaborado con suplementos literarios para el diario La Crónica de Hoy, como editor y corrector de estilo para trabajos finales de grado y en la redacción artículos académicos en torno a las ciudades contemporáneas. También ha sido ponente en temas de discriminación étnico-racial. Apasionado de la Generación del 27 y de la Nueva Ola Japonesa.