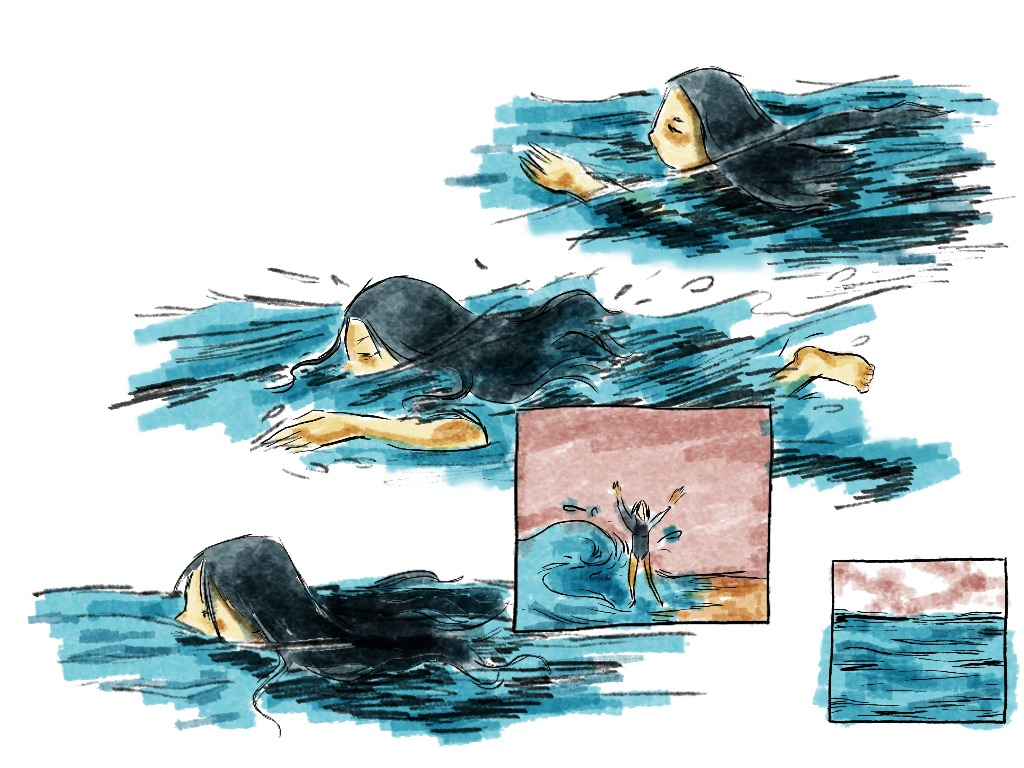

Ilustración de Mariana Chávez

La existencia, el tiempo y el espacio son categorías intrínsecamente relacionadas en nuestro pensamiento. Alguien existe en un momento y lugar determinado. Pero lo que nos obsesiona con mayor fuerza, incluso más que nuestra existencia misma, es el tiempo; el que ya transcurrió y el que todavía no llega. Pensamos mucho en el futuro: los planes, las expectativas, lo que queda por hacer, lo que puede salir mal. También dedicamos bastante empeño a recordar el pasado, a atesorar alguna fracción de él, a reensamblar sus momentos alegres, angustiosos, desconcertantes; a repasar lo que no resultó como esperábamos.

Nuestro tiempo es casi siempre caótico, pareciera no dejar suficiente espacio para el presente y su disfrute. Por eso el mindfulness, La Zona —un estado mental y físico muy interesante— y otras prácticas de desapego de los pensamientos y del tiempo son tan populares en la actualidad. Personalmente, se me dificulta mucho meditar de manera consciente; es común que ceda ante las distracciones, obsesionada con pequeños detalles que ya viví o con elementos que debo tachar de una lista imaginaria. En cambio, me sale mucho mejor cuando no me doy cuenta de que lo estoy haciendo, cuando ni siquiera me percato de que me he olvidado del futuro y el pasado para concentrarme exclusivamente en el presente. Como estar aprendiendo a andar en bici y pedalear con confianza, sin notar todavía que la persona que sostenía la bicicleta para ayudarte ya la soltó.

Buena parte de las actividades que realizamos en el día a día tienen el potencial de posicionarnos en el momento presente. Es cuestión de lograr una amalgama, no tan habitual, entre la concentración y el desapego a las cuestiones externas. El estado psicológico, perceptual e inclusive fisiológico, por supuesto, influyen igualmente en nuestra capacidad de experimentar el ahora. Hay diversos modos de alcanzar esta fase. Por otro lado, hacerlo no supone vivir una experiencia completamente placentera sin ningún otro tipo de matiz. A veces se parece más bien al momento en el que sales volando de la bicicleta, o al instante en el que concientizas que vas a estamparte contra el piso.

pero también las películas en blanco y negro de Jim Jarmusch[1]

Entonces noté que tenía fiebre y me puse a delirar y quedé inconsciente. Disentería. Salí del negro torbellino de mi mente y me di cuenta de que estaba en una cama a dos mil quinientos metros sobre el nivel del mar, en el techo del mundo, y comprendí que había vivido una vida entera y muchas otras más dentro de la pobre envoltura atomizada de mi carne. Tuve todos los sueños.

Jack Kerouac, En el camino

Una infección producto de un virus se manifiesta y el termómetro marca más de 38°C, casi 39°C. La fiebre es horrible, sobre todo cuando se sufre por varias horas y te confiere un aspecto cadavérico. Aunque hay algo acerca de ella que me gusta, que tiene un componente liberador.

Estoy enferma y me siento muy mal, incluso ir al baño es un reto porque la frialdad de la taza les provoca más escalofríos a mis piernas. Sólo quiero estar acostada, envuelta en mantas para no sentir que me muero de frío. Y eso es, además, prácticamente lo único que puedo hacer. Mi sistema inmune lucha aguerridamente contra un virus, aumentando mi temperatura corporal, obligándome a permanecer postrada. Al estar en una posición tan vulnerable, las preocupaciones cotidianas pierden parte de su relevancia y deja de ser necesario repasarlas en bucle. No me importa un carajo lo que tengo que hacer ni lo que hice.

Las fiebres más recientes las he sobrellevado viendo películas o documentales. Los colores brillantes en la pantalla adquieren una vibración más llamativa y me distraen del malestar que siento; las historias me hacen sentir acompañada en mis ocasionales delirios y me sumerjo completamente en ellas. Miro anime, documentales sobre plantas y animales, pero también las películas en blanco y negro de Jim Jarmusch.

Sé que, por muy molesta que sea, la fiebre supone un descanso y desapego de muchas cosas: pendientes, preocupaciones —más allá de seguir viva—, pensamientos. Sé que, una vez que el termómetro descienda al rango de los 37°C y yo me reponga lo necesario, volveré a la rutina de enfocarme en lo que hay que hacer, ya no en los colores brillantes danzando en la pantalla. Entonces sólo aprovecho el tiempo que se extiende la fiebre. Miro fuegos artificiales animados, el crecimiento de un hongo, el baile improvisado de un actor cuyo nombre no recuerdo.

los resquicios de las olas bañan los tobillos

El mar llama. […] Es lo único que hace, en el fondo: llamar. No se detiene nunca, te entra dentro, se te echa encima, es a ti a quien quiere. […] Seguirá llamándote. Este mar que estás viendo y todos los otros que no verás, pero que estarán siempre al acecho, pacientes, un paso más allá de tu vida. Los oirás llamar infatigablemente. […] Sin explicar nada, sin decirte dónde, habrá siempre un mar que te llamará.

Alessandro Baricco, Océano Mar

En alguna de nuestras sesiones, mi primer psicólogo me pidió que construyera un espacio seguro. “Que el suelo no tenga una temperatura fría ni caliente, sino cálida y agradable”, dijo. Con los ojos cerrados, me imaginé de pie en la playa, mirando un mar de oleaje tranquilo, recibiendo su brisa sonora y salada. En mi visión, la arena se desprendía de su calor habitual y el sol no obligaba a fruncir el ceño por la intensidad de sus rayos. Pensé en el mar porque me hace feliz; la preocupación, la incertidumbre o la tristeza no me afectan si estoy sumergida en sus aguas.

Mi papá me enseñó cómo moverme en el mar, cómo adentrarme en la primera capa de sus profundidades. Me explicó que las partes de la playa donde la arena está plana corresponden a las zonas más seguras del mar, porque la llanura significa que allí el agua arremete con menos fuerza contra la arena. Para que las olas más altas y enérgicas no derriben y arrastren nuestro cuerpo, es necesario posicionarse de costado. Justo antes de que la ola embista, hay que saltar, impulsarse, separar los pies de la arena. Pocas experiencias me transmiten tanta plenitud como flotar sin saber la distancia precisa que me separa del fondo. Y el mar, debido a su inmensidad y movimiento constante, da la impresión de estar vivo. Parece constituir una fuerza que acompaña, pero ante la cual a veces se debe oponer resistencia, luchar con ella.

Me gustan los mares que tienen olas de verdad, no los que se parecen más a las albercas y no exigen ninguna precaución. La necesidad de mantenerme atenta a los cambios de movimiento del agua resulta satisfactoria. Si me descuido, el oleaje me alejará bastante de la orilla. Hay que saber cómo sortear las olas, pero también cómo regresar. Porque el mar, ante todo, es engañoso y propenso a cambiar de dirección. Hay que saber, entonces, cómo desempeñar el juego de adentrarse en el agua para después volver a la arena.

Todos los pasos necesarios para meterme al mar conforman una suerte de ritual que me exige presencia y atención. Correr hacia la orilla, alzando bien las piernas para que la arena hirviente me queme lo menos posible las plantas de los pies; observar cómo los resquicios de las olas bañan los tobillos, las rodillas, los muslos; adentrarme en el agua salada, que en un inicio se siente muy fría; moverme a la primera capa de profundidad del mar. Entonces llega la parte emocionante. Me pongo de costado para recibir la primera ola y disfruto de su vaivén suave —aunque la mayoría no son tan amables—; después hundo la cabeza en el agua, a la espera de la próxima.

Cuando estoy en el mar pienso en pocas cosas. A veces mi mamá, mi hermana y yo platicamos del último chisme familiar, o nos reímos si a alguna la arrastra el agua. Pero más allá de eso, estar en el mar consiste para mí en seguir tres pasos fundamentales: sortear la ola, nadar un par de segundos, esperar la siguiente. Sortear, nadar, esperar, una y otra vez, dejando que el cerebro descanse de lo que ha pasado y podrá pasar. Lo único importante es el movimiento del agua y mi cuerpo sumergido en ella.

sólo el momento en que se escribe

Tengo miedo de escribir. Es tan peligroso. Quien lo ha intentado lo sabe […] Para escribir tengo que instalarme en el vacío. Es en este vacío donde existo intuitivamente.

Clarice Lispector

Escribir es una tarea inmersiva, de introspección. Aunque no hablemos de nosotrxs mismxs ni de nuestras circunstancias, los temas que abordamos con la literatura poseen siempre un carácter personal; todos comparten el rasgo de la naturaleza humana. Escribir supone un quehacer solitario, confinado en nuestras cabezas, aun si tenemos cerca a un ser querido o llevamos a cabo un ejercicio de cuatro, seis, ocho manos. Escribir es explorar lo que hay adentro, ver qué podemos sacar de allí para llevarlo afuera, por medio de palabras.

Escribo y el tiempo avanza. Aunque no ocurre con frecuencia, en ocasiones llego a un punto en el que no necesito de nadie, no necesito de nada mientras lo hago. Una impresión tan afianzada que se convierte en verdad incuestionable. Por mucho que se trate de un engaño riesgoso fuera del espacio de la escritura, es la máxima que se instaura tan pronto como desempeñarla se vuelve lo único importante. Ya no existen otros momentos, sólo el momento en que se escribe. Me posiciono en el ahora a través de mi discurso, a través de cada palabra y lo que ésta conlleva para el resto.

Escribo y el tiempo no avanza. Llego a un punto en el que me parece no encontrarme atravesada por ninguna emoción específica, no sentir otra cosa fuera de la necesidad honda de continuar. Me desconecto de todo lo exterior. Sólo la exploración de lo que hay adentro, sólo su conversión en palabras. Lejos de resultar angustiante o extraño, me permite ser libre. La escritura inaugura un presente propio en el cual participo, y lo único que ocupa espacio en mi cabeza es la palabra que sucederá a la anterior, el discurso que se teje. No tengo pasado ni futuro, sólo escribo.

***

[1] Hace relativamente poco leí Panza de burro, de Andrea Abreu, una novela fascinante en la que el título de cada capítulo se remite a alguna frase —muy bien escogida— contenida en éste. Como me gustó mucho, decidí robarme la idea para los títulos de los apartados de este ensayo.

Ilustradora: Mariana Chávez (Ciudad de México, 1999). Licenciada de la carrera de Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño (UNAM). Cursó talleres de pintura, dibujo, litografía y huecograbado. Sus principales intereses rondan el dibujo y sus posibles expresiones en libros, cuadernos, historias. Le interesa buscar vías alternas para exhibir, publicar y compartir su obra, como fanzines, redes sociales o libros de artista.