Podría decirse que los Pequeños tratados (Sexto Piso, 2017) es una obra singular en su ambición y en su género: la primera por su voluntad de compendiar una enorme cantidad de historias, fuentes, biografías y temáticas; el segundo por su carácter fragmentario que evita la visión de un conjunto. Se ha visto este libro como un diccionario del autor, Pascal Quignard, donde aparecen de forma disgregada las inquietudes que rondan el cuerpo de su obra, esas “pequeñas cosas en la frontera del mundo”. Si bien es reductivo, puede decirse que en esta obra se encuentra el germen de piezas futuras, sin por ello predecirlas.

Originalmente concebido como un diálogo con una serie de grabados, los Tratados nacen de un enfado contra la disertación clásica o el ensayo sistemático. Quignard los describe como la tensión barroca entre dos temas que se encuentran, sin la reconciliación de la dialéctica tradicional. En una entrevista de 1997, el escritor rastrea la genealogía del género hasta la oposición a los Pensamientos de Pascal por parte de Pierre Nicole y dice: “Es una manera de hacer Montaigne más brusca, intensa, efervescente. He sido seducido por esta vieja forma abandonada, que me parecía a la vez humilde y moderna”.

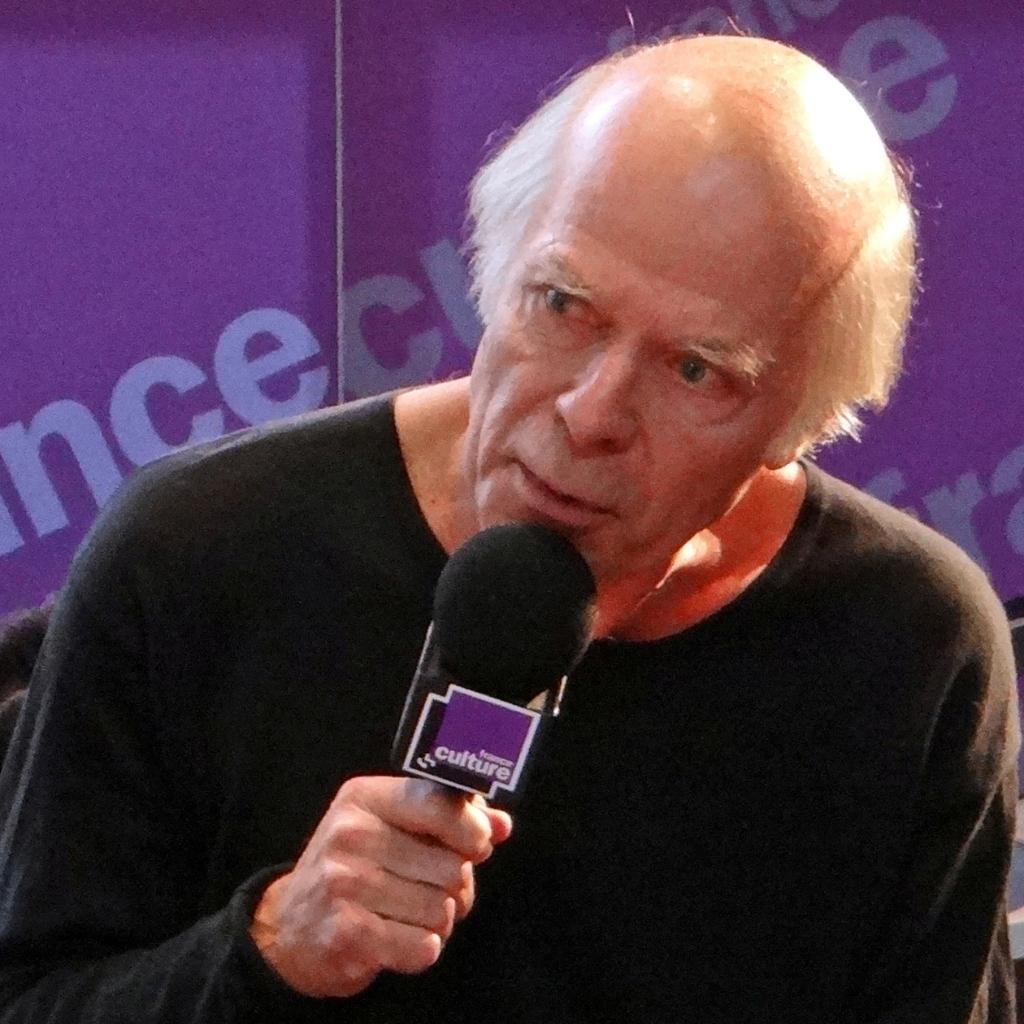

Se acostumbra repetir la biografía: perteneciente a una familia de músicos, padeció en su juventud la anorexia y el mutismo; aprendió lenguas clásicas, estudió filosofía y la abandonó; trabajó en Gallimard más de una decena de años, ganó el premio Goncourt por Las sombras errantes, y su vida retirada suele exagerarse por los medios. Sus lectores lo conocen como un autor de trozos aislados, poseedor de una escritura conmovedora que abarca experiencias limítrofes. La pasión por el lenguaje, considerando el término en su sentido de padecimiento, se ajusta bien a su proyecto.

Como se ha mencionado, la obra de Quignard se despliega como un continuo de intereses que si bien puede cambiar de forma —relato, novela, tratado— mantiene una cohesión. Uno de sus temas predilectos, la música, aparece con frecuencia en sus páginas, desde la célebre novela Todas las mañanas del mundo, pasada al cine por Alain Corneau en 1991, hasta la colección de tratados El odio a la música. Si en una imagina las relaciones entre un difícil maestro y su pupilo, en la otra compila una serie de escenas donde la audición se torna, para quien le dedicó su vida, en el peor de los tormentos. En el breve libro de Butes, el canto de las sirenas hace que un marinero rechace la música órfica y prefiera saltar al goce, aunque implique su destrucción.

La escritura es el centro de estas páginas que la piensan desde diferentes lugares. Si Vico decía que toda palabra es un mito en miniatura, el autor rescata momentos como la invención de los signos ortográficos, o la propuesta de suprimir la letra Z. Inseparable de ella es la lectura, que exige al cuerpo inmovilidad y esconde una especie propia de espera. Ambas acciones, leer y escribir, se reúnen bajo el libro, ese sencillo objeto que permite un pacto singular: “El libro es un pedazo de silencio en las manos del lector. Quien escribe calla. Quien lee no rompe el silencio”.

Algunas figuras atraviesan el libro: Louis Cordesse, el amigo ausente; Maurice Scéve el autor de Délie; o el jansenista Pierre Nicole; sin olvidar los textos dedicados a Maximilien Littré, el creador del Diccionario, al poeta Guy Le Fèvre de la Boderie, o al filósofo Baruch Spinoza. Insisten los rasgos de misantropía en personajes escindidos de su entorno; el autor confiesa sentirse inclinado hacia cuanto ha sido repudiado. Como a Schwob, le interesan los personajes marginales. La muerte es otro leitmotiv de la obra, desde la súplica egipcia a pronunciar el nombre de los fallecidos hasta el acto mismo de citar, ese “eclipsarse ante el muerto”.

Sus Tratados, lejos de las búsquedas estilísticas de vanguardia, presentan la imagen de una gran libertad, donde la cita, la paráfrasis o la reescritura se mueven sin conflicto, ya sea en un texto de una página o de cien. Como señala su traductor Miguel Morey, son “páginas de pura lectura” que en muchos casos exigen una búsqueda de referencias y alusiones, trazando un amplio campo de significados. La literatura de Quignard resalta por su afecto hacia lo ambivalente, la mezcla de dulzura y brutalidad que reaparece en las historias que evoca.

La barbarie nunca está lejos de la delicadeza, y las cosas disímiles entran con frecuencia en contacto, como ocurre en las listas al estilo de Sei Shonagon con que describe las aficiones de sus personajes. Escritos entre 1977 y 1980 aunque publicados una década después, estos dos volúmenes recuerdan el último gran proyecto del autor, su serie Último reino, donde vuelve a una escritura que abreva del ensayo y la ficción. Los Pequeños tratados permiten intuir algunos de los tomos posteriores como Sordidísimos, que orbita aquello que produce una fascinación no desprovista de incomodidad, o Abismos, centrado en la irreversibilidad y el carácter abismal del tiempo.

Quignard evita las soluciones obvias. Es un autor que pese a sus referencias a la antigüedad y su predilección por el latín o el griego confiesa no desear vivir en otro tiempo, que reniega de la categoría de libresco, afirmando que la única biblioteca posible es el cuerpo humano. Finalmente, el héroe de este conjunto de fragmentos no deja de ser el lector que ansía el goce de las palabras y cuya estafeta pasa de mano en mano, desde los solitarios que rescata del olvido en sus páginas, pasando por él mismo, hasta recaer en quien sostiene sus Tratados. Como bien señala con Pierre Nicole: “Quien lee renuncia a la libertad de dirigir aquello por lo que sufre».

Autor: Rodrigo López Romero (Estado de México, 1992). Ha colaborado con diversas revistas como El ornitorrinco tachado, La palabra y el hombre, Luvina, El coloquio de los perros, Enclave, Plurentes y Deslinde.