En el principio de todo fue la luz. Tanto para las leyes de la física como para algunas religiones, todo caos de las tinieblas es sucedido siempre por la luz, llámese Big Bang o Génesis. Siempre el resplandor instaura el orden, un nuevo camino. A esto lo hemos llamado Dios, destino o inspiración.

Son comunes en la cultura popular las referencias a los focos cuando se tiene una idea, o las películas donde entre la niebla o la lluvia surge el sol. En el Siglo XIX se volvió popular una técnica, falacia patética, donde el clima juega según los sentimientos de los personajes. Goethe, en Las penas del joven Werther antes del trágico final de su protagonista, nos describe una niebla que a posterior se transforma en lluvia. Esta cualidad de dotar de sentimientos a seres inanimados, con el tiempo, se modifica en los románticos, de la naturaleza se traslada a objetos inmóviles. Sus características físicas representan el corazón de quienes son sus portadores: en el cuento “La caída de la Casa Usher” de Poe, el castillo derrumbado es la imagen de su dueño, un hombre devastado por la pérdida de su amada; sin embargo, el mejor ejemplo ha de existir en El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, cuyo retrato guardado tras unas telas en una bóveda está tan envejecido y tan desgastado como el alma del protagonista, a pesar de tener juventud, belleza y vida eterna.

Si nos detenemos a pensar la relación de la pintura con la inspiración, es a menudo tan intempestiva como un chispazo que surge de pronto. ¿Es acaso la obsesión de retratar la belleza la que lleva al pintor a la locura? En “El retrato oval” –del mismo Poe– se refleja tal acto: el pintor es ciego pintor frente a la realidad y a la muerte del amante.

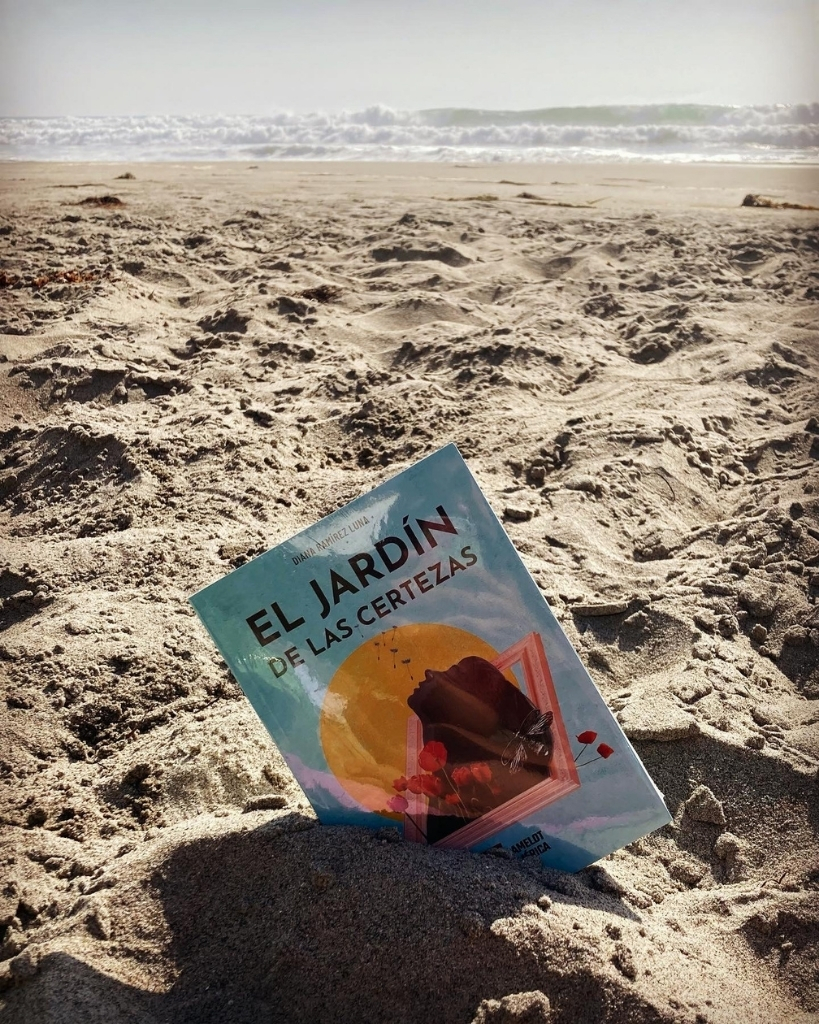

A lo largo de esta exposición he tocado tres temas que hablan de la obsesión de Diana Ramírez Luna en su novela El jardín de las certezas (Ediciones Camelot, 2021): la luz (metáfora de los nuevos comienzos), la pintura y el siglo XIX.

Acercarnos a su narrativa es hacerlo a una lectura tan fresca y joven que fluye como el agua. Sus palabras tienen el peso necesario como una corriente, pero a la vez son tan claras como para dejarnos ver a través de sus personajes. Conocemos sus miedos, sus alegrías, sus amores y sus pérdidas. Si algo en esto último nos plantea una cercanía con lo común, no hay nada más escondido que una bella mentira escondida en una pintura.

La novelista no se cansa en experimentar con la imaginación, en borrar las líneas que existen entre artes. Separar pintura y literatura en esta obra es un error, pues todo el tiempo se nos lleva de la mano por una galería. No hace falta ser un crítico de arte para entender las imágenes que la pluma describe, pero a la vez son tan gratas que un conocedor puede apreciar en toda regla. Para la autora narrar es un juego que recuerda a “Instrucciones para entender tres pinturas famosas” de Cortázar. Las descripciones y las acciones en El jardín de las certezas siempre están entretejidas, lo mismo la realidad y lo fantástico.

He hablado mucho de estética, de técnica y de lo que la obra ejerce en el lector, pero en realidad sobre la trama no he dicho nada claro. No hace falta más que explicar: situada en la época actual, Natalia, la protagonista, recibe una llamada a una hora indistinta, en la que le avisan de la muerte de su padre. Esto es el motivo para recordar que su padre en su cumpleaños 27 la llevó a una galería y le regaló un cuadro, cuyo título da nombre a esta novela y cuyo autor es un misterio. De ahí en adelante seremos partícipes del viaje de Natalia para afrontar su pérdida y descubrir qué le depara la vida.

La significación del cuadro es la metáfora de la novela. Capítulos que se titulan como las estaciones de un tren cuyo destino sólo es visible a medida que avanzamos la lectura. Un tren que también parte en alguna estación, otoño o invierno y busca llegar al verano. Una niebla que la protagonista y el lector deben atravesar para encontrar la luz y sostener su esperanza. Un retrato de la confusión y la obsesión como la inspiración que quizás se toma de El Greco y El jardín de las delicias.

La novela de Diana Ramírez Luna, El jardín de las certezas es una invitación a una travesía con miras a nuevos rumbos. Inicia como una luz borrosa, una exegesis de la vida y la muerte. Este nacimiento es tan similar al del arte. En un principio para un artista o un dios todo fue un lienzo que debía colorear.

Tomemos entonces sus páginas en nuestros dedos y apreciemos una pintura de la que brota tanto que es imposible cerrar los ojos: la luz surge de un chispazo y es abrumadora.

Autor: Jesús Sánchez Moreno. Licenciado en Creación Literaria por la UACM. Su obra ha sido publicada en las revistas mexicanas Ágora (El Colegio de México), Espora (Universidad de las Américas Puebla) y Mono (Universidad Iberoamericana). Antologado en las colecciones Versos en el aire II y IV y Poemas a la luna, de la revista española Diversidad Literaria. Ganador del segundo lugar del Concurso de Creación Literaria por el XVII CEECIIL de la UAM con su poema “Las bestias de la espera”. Ganador del Festival Internacional de Cortometraje Reto DocsMx con Tzotzil Filmz en las categorías del público y jurado, con el trabajo Marsella, como productor. Actualmente imparte el Taller de Guionismo, así como el Taller de Creación Literaria del CCH Vallejo.